La stupidità occidentale e il tramonto dell’illusione. L’attacco all’Iran segna il fallimento della forza e l’inizio del caos globale e interno sui Paesi del Golfo

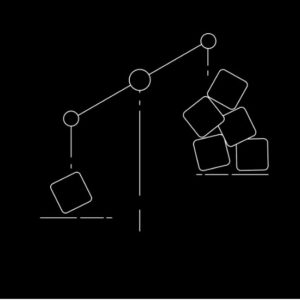

L’offensiva militare lanciata il 28 febbraio 2026 contro la Repubblica Islamica dell’Iran, battezzata “Operation Epic Fury” e “Ruggito del Leone”, non è stata solo l’ennesima dimostrazione di potenza cinetica e di imbecillità politica, ma il colpo di grazia definitivo a un ordine internazionale già agonizzante. Se l’obiettivo dichiarato di Washington e Tel Aviv era il ripristino dell’egemonia occidentale e la stabilizzazione regionale tramite un “regime change”, i primi giorni di guerra raccontano una storia diametralmente opposta: quella di un errore strategico colossale, di una grossolana idiozia politica, che ha trasformato la violazione del diritto internazionale in un detonatore per una rivolta sciita transnazionale che minaccia ora di far implodere le stesse monarchie del Golfo, e ottenere l’esatto opposto di quello che si prefiggevano.

Il diritto internazionale sotto le macerie

Sotto il profilo legale, l’aggressione alla sovranità iraniana configura una violazione palese dell’Articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite. Senza un mandato del Consiglio di Sicurezza né una giustificazione credibile di legittima difesa ai sensi dell’Articolo 51, l’attacco è stato condannato non solo dalle potenze dei BRICS, ma anche da esperti legali che lo definiscono “manifestamente illegale”. La retorica della “liberazione” del popolo iraniano è naufragata tra le macerie di obiettivi civili, come la scuola di Sanandaj o quella di Teheran, dove la morte di 148 bambine ha distrutto ogni pretesa di superiorità morale della coalizione e ogni credibilità politica presente e futura.

Il fallimento della “Decapitazione Strategica”

L’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei e di quasi 50 alti funzionari del regime era stata concepita come la mossa da “scacco matto” per far collassare lo Stato iraniano. Ma gli strateghi (veri imbecilli criminali) occidentali hanno sottovalutato la resilienza di un sistema decentralizzato e teologicamente ancorato al concetto di martirio. In poche ore, l’attivazione dell’Articolo 111 della Costituzione ha portato alla nascita di un Consiglio di Leadership ad interim, dimostrando che la forza militare può distruggere infrastrutture, ma non può cancellare un’identità politica e religiosa radicata e diffusa in tutto il Medio Oriente. Invece di una illusoria e millantata transizione democratica, il risultato è stato un ricompattamento attorno alle fazioni più radicali dei Pasdaran, in modo transnazionale.

Il “fronte interno”: il rischio per le monarchie del Golfo

L’errore più tragico (oltre a quello delle vite umane distrutte) di chi ha scatenato questo conflitto è stata l’incapacità e la stupidità politica di prevedere l’impatto sociologico sulle minoranze (e maggioranze) sciite che popolano le zone più sensibili del Medio Oriente. La morte di Khamenei è stata vissuta come una dichiarazione di guerra all’intera fede sciita, innescando una mobilitazione spontanea che va ben oltre i confini iraniani.

- Bahrain: Nel piccolo regno, dove la popolazione sciita oscilla tra il 65% e il 75%, le piazze sono esplose in manifestazioni di sostegno a Teheran, sfidando la dura repressione della monarchia sunnita. Gli arresti per chi ha “festeggiato” le rappresaglie iraniane non fanno che alimentare un fuoco che cova dal 2011.

- Kuwait e Arabia Saudita: Con una presenza sciita rispettivamente del 30-35% e del 10-15%, questi paesi si trovano ora su un crinale pericolosissimo. Tensioni interne e proteste a Qatif e Al-Hasa minacciano la stabilità dei regimi proprio mentre le infrastrutture energetiche, come la raffineria di Ras Tanura, vengono colpite dai droni iraniani.

- L’Asse della Resistenza: La mobilitazione di Hezbollah in Libano e delle milizie in Iraq e Yemen dimostra che la coalizione ha creato un “cerchio di fuoco” che Israele e USA non possono gestire esclusivamente con raid aerei, e soprattutto non hanno la più pallida idea delle capacità di risposta militare di questa resistenza sciita.

Verso un mondo multipolare e de-dollarizzato

Ma l’errore politico non è solo strategico e militare illudendosi di ripristinare il dominio occidentale con la forza, l’attacco di fatto, ha accelerato la formazione di un blocco contrapposto e alternativo. Cina e Russia hanno denunciato l’unilateralismo statunitense, rafforzando i legami energetici e tecnologici con Teheran, fornendo assistenza militare e strategica. Il “Sud Globale” vede in questa guerra la prova definitiva che l’Occidente ha abbandonato la “forza della legge” per la “legge della forza”. Il risultato economico è altrettanto disastroso e globale: l’insicurezza nello Stretto di Hormuz ha fatto impennare i prezzi del petrolio, colpendo duramente le economie asiatiche (ma presto vedremo anche la crisi europea) e accelerando i piani dei BRICS per circuiti finanziari indipendenti dal dollaro, per altro già avanti nella loro formazione.

La decisione di attaccare l’Iran nel 2026 appare oggi come un atto di stupidità politica senza precedenti e di miopia assoluta di un impero che ha perso la sua egemonia. Si è cercato di abbattere un regime e si è finito per incendiare l’intera regione, regalando all’Iran la leadership morale del mondo sciita e spingendo e compattando il resto del mondo a cercare un futuro lontano dall’egemonia di Washington. Naturalmente fa eccezione la leadership europea (Sánchez escluso) che ha la stessa malattia demenziale che regna alla Casa Bianca, con l’aggravante di servilismo sciocco oramai autodistruttore del vecchio Continente.