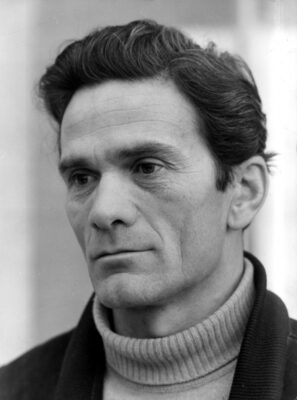

In primo luogo. Pasolini, in questi decenni, fino a oggi a 50 anni dal suo assassinio, ha subito il destino di alcuni, pochi, veramente “antisistema”. Dopo la scomparsa, non più nell’esercizio profetico di pericoloso fustigatore delle malefatte del Potere, settori del sistema lo hanno incensato, fatto proprio, usato, strumentalizzato. Dalla destra estrema, anche fascista, fino ai moderati liberaldemocratici, fino a Veltroni. Pasolini, va da sé, è un’altra cosa.

I. Qual era la posta in gioco, di che cosa si trattava? Si trattava di un passaggio epocale per l’Italia, paese del Sud Europa e quindi della semiperiferia, relativamente “arretrato” rispetto agli altri paesi industrializzati e a modernizzazione compiuta.

Quelli che si definivano “retaggi”, impedimenti, freni allo sviluppo ecc., ma che per Pasolini così non erano, avevano fatto sì che la “Grande Trasformazione”, il passaggio definitivo allo sviluppo pienamente capitalistico (vale a dire non semplicemente nella produzione, nelle strutture materiali, ma coinvolgente complessivamente la società, i modelli culturali e antropologici ecc.) dell’Italia avvenisse dapprima con il cosiddetto “miracolo economico”, negli anni cinquanta e soprattutto negli anni tra il 1958 e il 1963 e poi decisamente nel corso degli anni Sessanta del Novecento.

L’Italia da paese prevalentemente rurale-agricolo diviene paese principalmente industriale-urbano. Il mondo contadino, l’Italia dei valori ancorati al passato, dei legami comunitari, della pasoliniana “pulizia delle facce” ecc. ma anche l’Italia clerico-fascista, dell’onnipotente e onnipervasiva Democrazia cristiana, della piccola borghesia, rurale e urbana, progressivamente viene cancellata e al suo posto un “nuovo fascismo” si afferma.

È la mercificazione totale, la modernizzazione, la società dei consumi di massa, l’omologazione culturale a opera soprattutto dei mass-media, della televisione in primo luogo, il relativismo morale ecc. Il ’68, rivoluzione globale, in questa visione della “grande trasformazione”, si configura dialetticamente, risulta essere paradossalmente, come una forte accelerazione di questa modernizzazione. E in Italia, appunto luogo del “lungo ’68 italiano”, si dilunga per tutti gli anni Settanta.

Pier Paolo Pasolini è ormai affermato come uno dei maggiori poeti, letterati, cineasti, grande intellettuale riconosciuto, anche forte polemista, partecipe di tante battaglie culturali e di scandali (le denunce e i processi per vilipendio per i suoi romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta ecc.). Tra il 1973 e il 1975, anno della tragica morte, scrive articoli per il Corriere della Sera in primo luogo, ma anche per altri giornali e riviste, come interventi rapidi, fulminanti, acuti, profetici. Si cimenta insomma con il genere del giornalismo militante, come arma della battaglia culturale e politica necessaria in quella temperie e in quella fase storica.

II. Come profeta disarmato. Le sue requisitorie e le sue denunce furono memorabili, anche perché in controtendenza con molta cultura di sinistra, con il Pci e con molti settori della Nuova Sinistra. Pasolini si inserì nel filone dei critici radicali della concezione ingenua del “progresso”, dell’ottimismo storico, della società di massa, dell’industria culturale, della “tolleranza repressiva”, del nuovo fascismo della omologazione culturale, nel linguaggio e nei costumi, del marcusiano “uomo a una dimensione”.

Critica radicale che si poteva ascrivere, anche se non in lui consapevolmente, alla Scuola di Francoforte di Horkheimer e Adorno, più esplicitamente a Herbert Marcuse, solo per ricordare il filone filosofico di questa lunga tradizione. La quale tradizione rimonta al primo romanticismo, del primo Ottocento, e in seguito al filone importante del cosiddetto “anticapitalismo romantico”, tra fine Ottocento e primo Novecento.

A partire da questo retroterra, i suoi interventi contro i “sessantotini” e la Nuova Classe Media, la sua denuncia del “conformismo dell’anticonformismo” (memorabile l’articolo sui “capelloni”), il suo lamento straziante per la “scomparsa delle lucciole”, immagine e topos folgoranti della sparizione dell’Italia contadina, pulita, autentica, di uomini e donne dal viso riconoscibile e non artefatto, della “grande trasformazione” del paesaggio, delle nostre campagne, della compromissione dell’ambiente a causa dell’inquinamento, della motorizzazione di massa, dell’asfalto in ogni dove e del forsennato uso e abuso del territorio. L’Italia sfigurata insomma, che ha subìto la tragica, tanto deplorata “mutazione antropologica”.

Ma Pasolini non è solo polemista profetico nello scenario epocale. È anche un polemista politico e individua nella Dc il luogo vero del Potere, il Palazzo come luogo del Potere, di tutte le malefatte, palesi e occulte, non giungendo egli ad assolvere comunque il “paese” reale. Quegli italiani che assistono inerti al “golpe” (memorabile il suo articolo sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974, intitolato poi “Il romanzo della strage”), alle stragi, alla strategia della tensione. Tutto ciò come opera del Potere, degli apparati dello Stato, oltre la manovalanza esecutiva dei neofascisti. Potere, servizi segreti, apparati e manovalanza fascista verosimilmente all’opera nell’assassinio della tragica notte del 2 novembre 1975 nell’Idroscalo di Ostia.

Il martellante “Io so” e l’intermezzo “ma non ho le prove”, con la fiera professione di fede della forza dell’intellettuale, del letterato, del poeta, della “penna dello scrittore come spada” (Leonardo Sciascia), nel capire e nel necessario denunciare. La fiera professione di fede di chi, come molti scrittori del passato (Balzac in primo luogo, realista profetico della società capitalistica del suo tempo, delle sue tendenze di sviluppo ecc.), riesce a cogliere lo “intero”, il “sistema”, la necessaria, stretta connessione e interdipendenza dei fenomeni, il quadro complessivo della società e della storia.

Gli Scritti corsari e le Lettere luterane, le raccolte di questi articoli dell’ultimo Pasolini, apparvero subito dopo la sua morte e agirono potentemente, in molti di noi, verso la fine degli anni settanta, quando l’ebbrezza trasformatrice e rivoluzionaria si affievoliva e rientrava entro una visione più conforme alla realtà delle cose, rientrava a considerare con più attenzione i reali rapporti di forza. Quel Pasolini e quelle raccolte agirono nella presa di coscienza della realtà. Realtà rivelatasi più ricca, più contraddittoria di quanto a tutta prima apparisse.

Mentre alcuni settori della sinistra, anche rivoluzionaria, iniziavano quel riflusso che doveva farli approdare al pentitismo, al moderatismo, al pensiero irrazionale, alle mode passeggere, alle sponde del privato, alle sponde addirittura della destra, del conformismo, della riconciliazione furba e redditizia con la realtà, quella lezione agì positivamente in altri settori. Ma il contenuto di verità, pur nell’asprezza e nell’irritazione, alcune volte nella provocazione vera e propria, rimane e ancor oggi agisce.

Provocazione già espressa nel famoso suo schierarsi con i poliziotti, considerati figli del popolo, degli scontri di Valle Giulia a Roma nel 1968, mentre avversa gli studenti della contestazione generale, i figli della borghesia, aspiranti a divenire nuova classe dominante italiana.

III. La critica impietosa e radicale delle trame del “potere”, palese e occulto, del cosiddetto “Palazzo”, ancor oggi ci ispira. Un fervente pensiero critico e una grande capacità di comunicazione, di scrittura rapida ed efficace da parte di questo grande intellettuale, il quale nondimeno ci ha dato poesie, romanzi, film ecc., opere tra le maggiori del Novecento, non solo italiano.

E la sua morte violenta sta lì a indicare che la necessaria battaglia culturale e politica con la penna è indispensabile, è contestuale al movimento reale delle lotte storiche e sociali. La sua morte. Voluta sicuramente dagli stessi contro i quali aveva mobilitato la sua acuta intelligenza e la sua vasta conoscenza. Ricordiamo solo il lavoro su cui si affaticava nei suoi ultimi anni, apparso postumo, Petrolio, con i vari filoni che conducono al delitto Mattei, alla sospetta carriera di Eugenio Cefis, alla geopolitica dei padroni del petrolio su scala mondiale, alle Sette Sorelle, agli Usa, alla Nato ecc..

Con l’amara constatazione che la voce che gridava nel deserto allora contro la “mutazione antropologica” ci vorrebbe soprattutto oggi, allorché la “mutazione antropologica” che tanto è stata utilizzata in passato, forse in anticipo ai tempi, oggi si è definitivamente realizzata.

E pertanto ogni seria volontà di cambiamento dello stato di cose da qui deve partire. Per dire, in ultimo, che le strategie politiche, sociali, economiche ecc. sono necessarie, ma non sufficienti. È necessario un, preliminare o contestuale, lavoro culturale e antropologico.

Lavoro militante, anche aspro, non accomodante e non solo come orpello, bensì come vera e propria battaglia culturale, con intelligenza e con profondo sapere.

Un intellettuale necessario, allora e oggi